Vous cherchez à en savoir plus sur les moyens de lutter contre le stress hydrique en agriculture ? Alors ce guide est fait pour vous !

Sommaire :

Tout ce qu’il faut savoir pour faire face à ce fléau

Avec le changement climatique, les météorologues prévoient une baisse de la pluviométrie en été et en automne, et des sécheresses estivales plus intenses. Un défi majeur pour l’agriculture sur la gestion du stress hydrique et de l’accès à l’eau ! Pour relever le défi, de nombreux leviers techniques – irrigation, choix variétal, esquive, travail du sol… – sont déjà mis en œuvre dans la plaine, souvent de manière combinée. L’offre en biosolutions élargit aujourd’hui les possibilités de lutte contre le stress hydrique en agriculture et plus d’eau.

Sommaire :

Pourquoi ce guide ?

Elicit Plant, leader mondial dans la gestion du stress hydrique sur grandes cultures grâce à ses solutions à base de phytostérols, vous propose dans ce guide une approche complète pour comprendre ce phénomène qu’est le stress hydrique en agriculture. La gestion efficace de ce phénomène passe par une connaissance approfondie des enjeux.

Comprendre les conséquences du stress hydrique en agriculture est essentiel pour anticiper les impacts sur les rendements et la qualité des récoltes. Il est également important d’identifier les causes du stress hydrique agricole afin de savoir comment lutter contre ce fléau. Certaines régions agricoles sont particulièrement vulnérables, et l’analyse des zones les plus touchées par le stress hydrique en agriculture permet d’ajuster les stratégies locales pour renforcer la résilience des cultures.

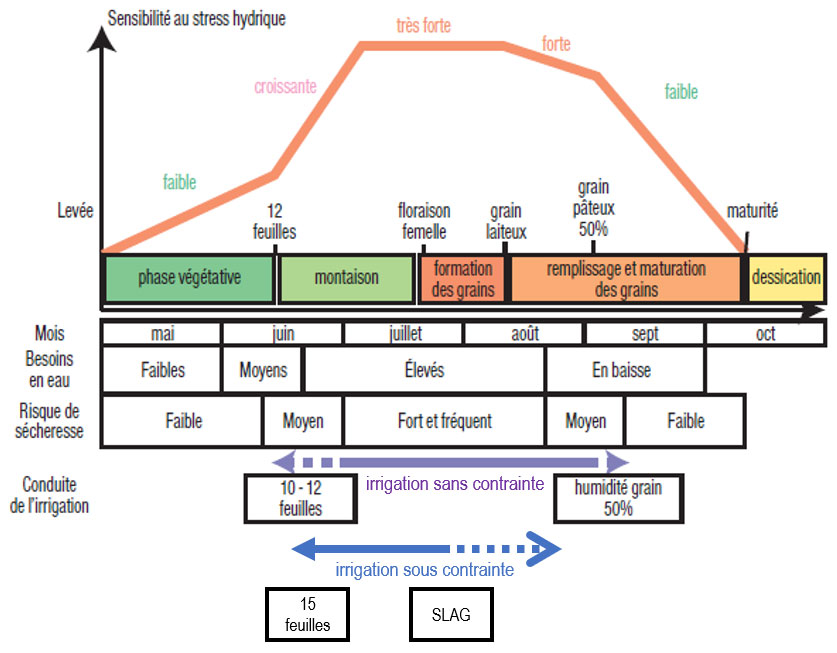

Lorsqu’en végétation, la ressource en eau du sol ne permet plus de répondre à la demande des cultures, une seule solution curative existe : l’irrigation. Le positionnement des tours d’eau et les doses d’apport vont dépendre des besoins des plantes, qui varient selon les stades.

Exemple du maïs sur l’évolution de la sensibilité au stress hydrique selon le stade – source : ARVALIS

Le pilotage de l’irrigation peut s’appuyer sur le suivi météorologique, via les prévisions de son secteur ou en installant des stations dédiées dans ses parcelles. Cela permet d’anticiper les épisodes de pluie et les périodes de sécheresse, et ainsi, ajuster les stratégies d’apport d’eau.

Pour affiner la gestion de l’irrigation et lutter contre le stress hydrique agricole, il est possible d’utiliser des outils spécifiques.

Les pyranomètres – ou capteurs d’irradiance – sont des équipements pour les stations météo qui mesurent le rayonnement solaire. Combiné avec le pluviomètre et l’anémomètre, l’outil contribue au calcul de l’évapotranspiration (ETP) et donc, à l’établissement du bilan hydrique.

Plus communément connues, les sondes capacitives et tensiométriques servent à évaluer la quantité d’eau dans le sol. L’interprétation des relevés permet de décider si un tour d’eau est nécessaire ou non.

Pour davantage de précisions, ces différents matériels peuvent être connectés à un outil d’aide à la décision (OAD), afin d’affiner le positionnement de l’irrigation à la bonne dose, au bon moment.

En préventif, le choix de variétés tolérantes ou résistantes face à la sécheresse permet d’anticiper un éventuel manque d’eau à des stades sensibles et de maintenir des rendements élevés dans ces conditions de faible disponibilité en eau. Au travers de nombreux essais régionaux et nationaux, les agriculteurs ont déjà accès à des préconisations sur le comportement des variétés face au stress hydrique et leur potentiel de rendement.

Semer des variétés résistantes puis appliquer une biosolution à base de phytostérols en végétation.

En maïs par exemple, certains distributeurs proposent des packs regroupant des semences préalablement sélectionnées et le produit Best-a, d’Elicit Plant, qui joue un rôle crucial en aidant les cultures à mieux résister aux périodes de stress hydrique.

Dans ce contexte de nouvelles contraintes climatiques, les travaux de recherche agronomiques sont fondamentaux pour caractériser et identifier, aussi bien par phénotypage que génotypage, les variétés les plus adaptées. Cela passe par la collaboration des instituts de recherches avec tous les acteurs du secteur agricole – institutions, agriculteurs, entreprises innovantes comme Elicit Plant, sélectionneurs…

L’implication collective est une clé essentielle pour répondre aux enjeux liés au stress hydrique mais la recherche variétale prend du temps et les processus de recherche sont longs.

Si la capacité d’une variété à tolérer le stress hydrique devient un élément clé lors du choix variétal, les agriculteurs s’appuient depuis plusieurs années sur celui de la précocité afin d’esquiver les périodes à risque de sécheresse les plus critiques. Il s’agit de privilégier des variétés précoces, qui ont un cycle court, et une moindre consommation d’eau que les variétés tardives.

Pour certaines espèces, il est également possible de choisir une variété selon sa précocité à floraison. Celle-ci confère l’avantage à ces variétés de passer les stades de vulnérabilité avant le risque de stress hydrique.

En parallèle, il est possible de jouer sur la date de semis. En positionnant les implantations plus tôt, quand cela est possible, cela permet, sur le même principe que la précocité variétale, d’éviter les périodes échaudantes qui interviennent généralement en fin de cycle.

La réduction du travail du sol maintient les résidus de récolte en surface, source de matière organique, préserve la structure du sol et améliore la vie du sol, avec des conséquences positives sur la rétention de l’eau, l’infiltration des pluies et le développement de racines plus efficaces.

Le semis de cultures intermédiaires joue également sur la structure du sol : réduction de l’érosion, moins d’évaporation, meilleure porosité et donc, amélioration de la capacité à retenir l’humidité du sol.

Le paillage – ou mulching – est pratiqué dans certaines cultures en ligne, notamment en maraîchage ou en vigne. Cela consiste à couvrir le sol, sur le rang ou toute la parcelle, avec des matières organiques (telles que la paille, des copeaux de bois…), une toile végétale ou synthétique, des films plastiques… La présence de tels couverts va réduire l’évaporation, modérer la température du sol et limiter la croissance des mauvaises herbes, et donc la concurrence vis-à-vis de l’eau.

En limitant la présence d’adventices, la ressource en eau et les éléments minéraux profitent davantage à la culture en place. De nombreuses techniques agronomiques peuvent être combinées pour désherber les parcelles : faux-semis, interventions mécaniques, couverture à l’interculture, paillage… Des traitements chimiques peuvent venir compléter ces stratégies.

En cas de risque de stress hydrique dans une parcelle, il peut être envisagé d’introduire dans la rotation des espèces qui résistent mieux au manque d’eau, comme le sorgho ou le tournesol même si, comme toute plante, ils auront aussi besoin d’eau. Autre piste à l’étude : l’association d’espèces complémentaires, offrant une meilleure résilience face aux aléas climatiques.

En agriculture, la Water Use Efficiency (WUE), ou efficience de l’utilisation de l’eau, est un indicateur clé pour évaluer la capacité des cultures à produire davantage de biomasse avec une consommation d’eau réduite. En s’appuyant sur des outils tels que des biostimulants innovants ou une gestion optimale des sols, il est possible d’améliorer significativement la WUE, tout en répondant aux défis climatiques et environnementaux.

Pour en savoir plus sur la WUE et ses applications concrètes, découvrez notre article dédié :

Selon la définition, un biostimulant est un « produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des caractéristiques suivantes des végétaux ou de leur rhizosphère :

Les produits aujourd’hui autorisés sur le marché peuvent être constitués d’un ou plusieurs composants : micro-organismes (champignons, bactéries…), extraits végétaux (phytostérols, algues…), et/ou extraits minéraux (tels que les acides humiques et fulviques).

Ces dernières années, l’offre en biostimulants s’est fortement développée pour répondre à diverses problématiques, comme la lutte contre le stress hydrique, avec une action directe ou indirecte sur les plantes.

Naturellement présents chez les plantes, les phytostérols sont des lipides végétaux, qui déclenchent des changements au niveau métabolique pour activer leurs défenses face au manque d’eau. Appliquées en préventif avant que le stress hydrique ne soit effectif, ces molécules signal vont ainsi induire des réactions permettant d’anticiper le risque :

Résultat, la plante est déjà prête pour mieux gérer sa consommation d’eau et résister à tous les épisodes de pénuries d’eau, même de courte durée.

Crée en 2017, Elicit Plant s’est appuyée sur la connaissance du rôle naturel des phytostérols vis-à-vis du stress hydrique chez les plantes pour en faire une technologie innovante, durable et utile aux agriculteurs. Cette entreprise a ainsi élaboré une gamme de produits applicables sur différentes cultures, déjà commercialisés dans plusieurs pays. En France, ces bio-solutions sont, à ce jour, autorisées sur maïs, tournesol et céréales.

De nombreux essais conduits sur maïs à travers le monde ont démontré la forte prédictibilité du mode d’action des phytostérols, avec une efficacité qui dépend des conditions agro-climatiques. En situations optimales, l’application de phytostérols aboutit systématiquement à l’augmentation de rendements, quelle que soit la localisation. Elle permet également d’optimiser les apports d’eau.

Les phytostérols permettent de renforcer l’expression naturelle des gènes de résistance de la plante au stress avec un effet systémique et rémanent.

Pour mieux comprendre leur fonctionnement, retrouvez notre article de blog associé sur les modes d’action des phytostérols.

Ces types de biostimulants sont davantage des solutions « externes », c’est-à-dire qui agissent sur la base d’un apport d’éléments complémentaires, ayant un effet sur l’état général de la plante, qui va améliorer leur capacité à résister aux stress abiotiques.

Les algues servent depuis longtemps d’engrais naturels aux cultures. Riches en hormones végétales, en acides aminés et autres composés bioactifs, les extraits apportent des nutriments aux plantes, qui vont stimuler leur croissance et leur résistance aux stress abiotiques. Ils agissent également sur la conductance stomatique, c’est-à-dire le niveau d’ouverture des stomates, ce qui permet d’assurer une meilleure thermorégulation en cas de fortes chaleurs.

Les acides humiques et fulviques sont naturellement présents dans l’humus, obtenu après la décomposition de matières organiques. Les biostimulants qui en contiennent vont ainsi avoir une action sur le sol : amélioration de la structure, notamment de la porosité, augmentation de la capacité de rétention d’eau et meilleure biodisponibilité des nutriments pour les plantes. En conséquence, les cultures disposent des éléments nécessaires pour acquérir une bonne vigueur et être mieux préparées en cas de sécheresse.

Les biostimulants à base de champignons mycorhiziens ou de bactéries bénéfiques agissent davantage sur la rhizosphère, c’est à dire directement sur les racines (en symbiose) ou autour. Ils vont favoriser l’absorption de l’eau et des nutriments. Conséquence, des plantes en meilleure santé et donc plus aptes à résister au stress hydrique.

Un panel de solutions techniques, préventives et curatives, sont aujourd’hui disponibles pour les agriculteurs confrontés à la problématique du stress hydrique dans leurs parcelles. Il s’agit d’élaborer la meilleure stratégie possible, adaptée au contexte technico-économique de son exploitation, en combinant plusieurs leviers complémentaires, et notamment les innovations efficaces que représentent les biostimulants. C’est la clé pour optimiser la gestion globale de l’eau dans l’ensemble des systèmes agricoles.