Vous cherchez à en savoir plus sur les causes du stress hydrique en agriculture ? Alors ce guide est fait pour vous !

Sommaire :

Tout ce qu’il faut savoir pour faire face à ce fléau

L’eau est une ressource essentielle en agriculture, tant pour la santé des végétaux que celles des animaux. En 2020, 11 % des prélèvements d’eau douce en France servent à l’usage agricole, en majorité pour l’irrigation mais aussi l’abreuvement des troupeaux, le nettoyage des bâtiments, l’entretien du matériel… Dans le cas des cultures, tout comme un excès d’eau est potentiellement pénalisant, une pénurie peut être très préjudiciable pour leur croissance, et donc les rendements, en raison du stress hydrique induit chez les plantes. Les causes du manque d’eau sont multifactorielles. Le changement climatique – hausse des températures, sécheresse…-, est ainsi devenu l’une des principales préoccupations en agriculture, et notamment la lutte contre le stress hydrique.

Sommaire :

Pourquoi ce guide ?

Elicit Plant, leader mondial dans la gestion du stress hydrique sur grandes cultures grâce à ses solutions à base de phytostérols, vous propose dans ce guide une approche complète pour comprendre ce phénomène qu’est le stress hydrique en agriculture. La gestion efficace de ce phénomène passe par une connaissance approfondie des enjeux.

Comprendre les conséquences du stress hydrique en agriculture et en connaitre ses causes est essentiel pour anticiper les impacts sur les rendements et la qualité des récoltes. Dans ce guide vous pourrez ainsi apprendre à lutter contre le stress hydrique en agriculture en mettant en œuvre des solutions adaptées telles que l’irrigation raisonnée, le choix de variétés résistantes ou encore l’utilisation de biosolutions. Certaines régions agricoles sont particulièrement vulnérables, et l’analyse des zones les plus touchées par le stress hydrique en agriculture permet d’ajuster les stratégies locales pour renforcer la résilience des cultures.

Depuis l’ère pré-industrielle, la température mondiale a augmenté : elle est plus élevée de 1,1 °C sur la décennie 2011-2020 par rapport à 1850-1900, selon le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat). En France, la hausse, sur la même période, est un peu supérieure, établie à +1,7 °C, avec une accélération observée depuis 1960 (+1,5 °C).

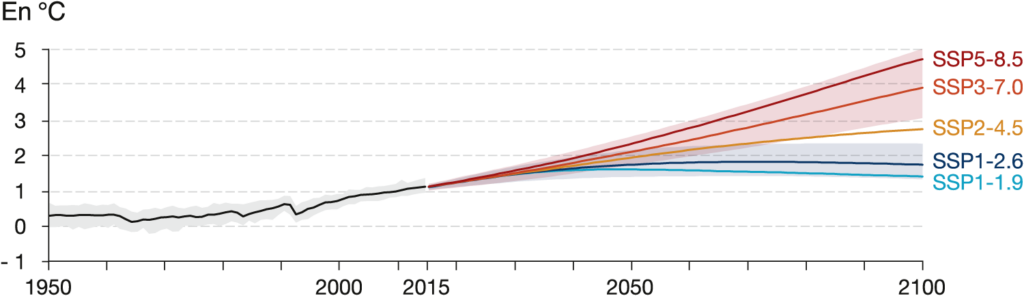

L’augmentation de la température devrait se poursuivre dans les années à venir avec +1,5 °C attendus d’ici 2030. Ensuite, tout va dépendre de l’évolution des émissions de GES (Gaz à effet de serre). Cinq scénarii proposés par le GIEC montrent que la planète pourrait gagner entre un peu moins de 2 °C et jusqu’à 4,4 °C pour le plus pessimiste.

Figure 1 : Projection de la variation de température moyenne mondiale par rapport à la période 1850-1900

Source : Giec, 1er groupe de travail, 2021

SSP : Shared Socioeconomic Pathways = trajectoires socio-économiques partagées

1.9 ; 2.6 ; 4.5 ; 7 ; 4.5 : niveau des émissions de GES en W/m2

Le rapport du McKinsey Institute, cabinet international de conseil en stratégie, indique les mêmes tendances sur la base de 4 scénarii : selon la localisation, la température moyenne augmenterait entre 1,5 et 5 °C par rapport à aujourd’hui. En particulier, l’Arctique devrait se réchauffer plus rapidement qu’ailleurs.

Résultat de ces hausses de températures : une fonte des glaces causant l’augmentation du niveau des mers et un assèchement des sols, avec une évapotranspiration plus forte de la surface et des végétaux.

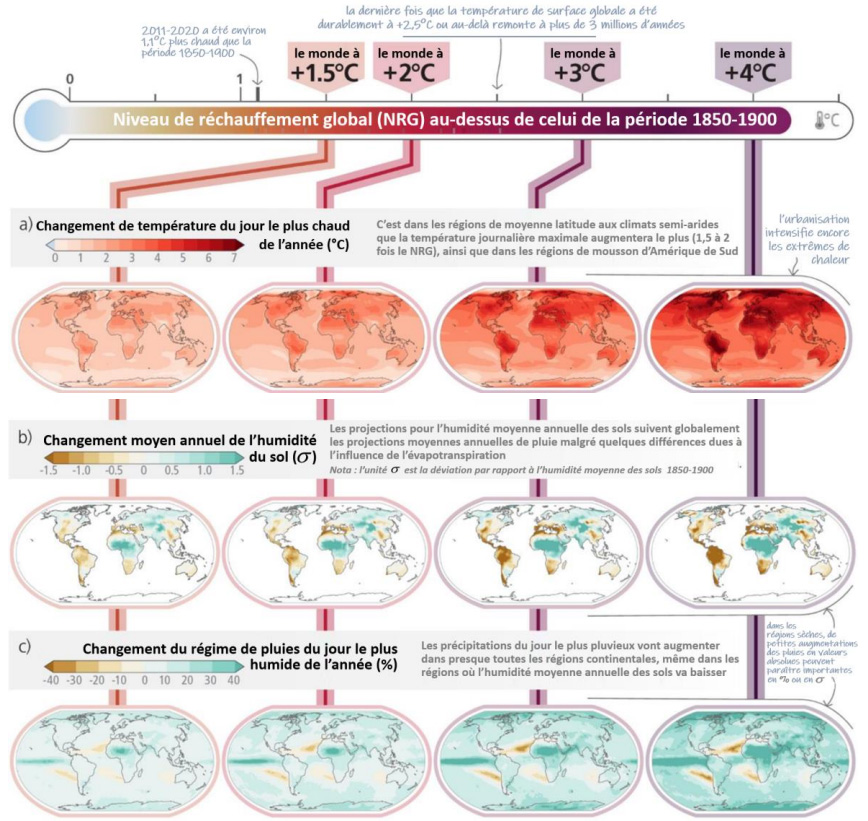

Selon le GIEC, le réchauffement climatique induirait des pluies plus intenses et plus fréquentes, avec une répartition différente sur l’année, davantage concentrées sur l’automne et l’hiver, et réduites au printemps et en été.

Des pluviométries importantes en automne – hiver ont un effet direct sur l’humidité des sols. Les sols, très imprégnés d’eau, peuvent entraver le bon déroulement des semis. Si par chance, ce risque est écarté, il est possible que les jeunes plantes, satisfaites de la quantité d’eau disponible dans le sol à l’instant T, limitent la croissance de leurs racines : c’est l’effet « lazy roots » (c’est à dire « racines fainéantes »). Un problème pour la suite, car, si un stress hydrique survient, le système racinaire insuffisamment développé va rendre la plante moins robuste pour y faire face.

Figure 2 : Changements climatiques régionaux pour différents niveaux de réchauffements globaux

La modification des régimes de précipitations et l’augmentation de l’évapotranspiration pourraient également impacter l’approvisionnement en eau douce, et donc les réserves disponibles pour les cultures. Selon un rapport du McKinsey Institute, « certaines régions, par exemple, des parties de la zone méditerranéenne et des parties des États-Unis et du Mexique, devraient connaître une diminution de l’approvisionnement annuel moyen en eau de surface de plus de 70 % d’ici à 2050 ».

Il est également prévu des périodes de sécheresse plus longues et plus fréquentes, augmentant le risque de stress hydrique pour les cultures. Ainsi, l’institut Mc Kinsey précise que « la part de la décennie passée dans des conditions de sécheresse devrait atteindre 80 % dans certaines régions du monde d’ici à 2050, notamment en Méditerranée, en Afrique australe, en Amérique centrale et en Amérique du Sud ».

Un risque accru d’autant que même de courts épisodes de sécheresse entraînent des conséquences sur les rendements s’ils interviennent aux stades sensibles de la culture.

Hausses des températures, contraste des niveaux de pluies entre les périodes sèches et les périodes humides, inondations, sécheresse… Tous ces phénomènes climatiques vont devenir plus fréquents et intenses et surtout très aléatoires. Il devrait ainsi y avoir de plus en plus de fluctuations imprévisibles des périodes de pluie et de sécheresse. L’agriculture est face à un vrai défi pour gérer le stress hydrique.

Les forêts permettent, au travers de leurs racines, une meilleure rétention de l’eau dans le sol. L’eau s’infiltrant mieux, cela limite les risques de ruissellement en surface et d’inondations et recharge les réserves disponibles pour les cultures. De plus, l’évapotranspiration des arbres contribue à la formation des pluies, selon une étude suédoise. Dans les régions tempérées, une surface d’un hectare induit une évapotranspiration quotidienne de 30 tonnes d’eau.

Pourtant, selon l’évaluation de la déclaration sur la forêt 2023, 6,6 millions d’hectares de forêts ont été perdus en 2022, soit 4 % de plus qu’en 2021. La déforestation limite les phénomènes précédemment évoqués augmentant d’autant le risque de stress hydrique. De même, toute pratique qui vise à diminuer le nombre d’arbres et le bocage dans les espaces cultivés accentue le phénomène de stress hydrique agricole.

Selon un rapport récent de l’UNCCD (Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification), jusqu’à 40 % des terres de la planète sont dégradées. La dégradation de ces sols se traduit notamment par de l’érosion, l’altération de la structure, mais aussi la salinisation, l’acidification, la pollution…

Ces dégradations physiques et chimiques vont perturber la capacité du sol à retenir l’eau. Ainsi, l’érosion favorise le ruissellement, une mauvaise structure et l’absence de matières organiques diminuent la porosité…

Ces zones sont définies comme des « terres recouvertes d’eaux peu profondes ou bien imprégnées d’eau de façon permanente ou temporaire ». Ces écosystèmes naturels, riches en biodiversité, sont de véritables régulateurs d’eau : épuration, amortissement des inondations, atténuation des crues, soutien d’étiage… permettant de recharger les nappes phréatiques souterraines. L’eau peut ensuite être restituée pour couvrir les besoins des activités agricoles en cas de sécheresse.

Dans un rapport de la Convention de Ramsar (sur les zones humides), il est estimé que « 35 % des zones humides auraient disparu depuis 1970, soit un déclin plus de trois fois supérieur à celui des forêts ». Avec un impact sur les sources d’approvisionnement potentielles en eau pour l’agriculture.

Au niveau mondial, la pression sur l’eau est devenue plus forte au cours du 20e siècle : en effet, les prélèvements ont augmenté deux fois plus vite que la taille de la population. Evidemment, des disparités sur les volumes prélevés existent entre les pays. Dans tous les cas, les activités humaines – agriculture, industrie, production d’énergie… – exercent une influence sur les ressources en eau.

En agriculture, la compétition s’accroît pour les ressources en eau entre l’agriculture et les autres secteurs, la transition agroécologique prend plus de temps que souhaité. Il est nécessaire de favoriser la mise en place de pratiques durables permettant de préserver la ressource en eau comme l’utilisation de biosolutions stimulant les défenses des plantes face au stress hydrique.

A une échelle plus large, les politiques publiques jouent un rôle primordial dans la gestion territoriale de l’eau. L’absence de mesures adaptées peut induire un défaut dans la gestion de l’eau en agriculture, des conflits d’usage entre les différents secteurs consommateurs, et favoriser indirectement le stress hydrique en cultures.

En agriculture, le stress hydrique est essentiellement lié au changement climatique et à des facteurs environnementaux. Il est aujourd’hui important d’en comprendre les causes, afin de prendre les mesures nécessaires pour limiter les risques et préserver les ressources. Cela ne se fera pas sans une approche intégrée de la problématique, en combinant un panel de solutions déjà existantes et à concevoir – pratiques durables, techniques innovantes, politiques publiques…

L’implication du monde agricole, de la R&D, des institutions… est incontournable pour mettre en action des stratégies efficaces et atténuer les impacts du stress hydrique dans les cultures, avec l’objectif final de sauvegarder la sécurité alimentaire dans le monde.