Vous cherchez à en savoir plus sur les conséquences du stress hydrique en agriculture ? Alors ce guide est fait pour vous !

Sommaire :

Tout ce qu’il faut savoir pour faire face à ce fléau

Selon le Centre d’information de l’eau, le stress hydrique est défini comme « une situation critique qui surgit lorsque les ressources en eau disponibles sont inférieures à la demande ». En agriculture, l’eau revêt un rôle crucial pour assurer la bonne conduite des cultures et des troupeaux. En manquer peut ainsi être très préjudiciable au rendement des plantes, à la santé des animaux, la qualité de la production… et donc au résultat de l’exploitation.

Sommaire :

Pourquoi ce guide ?

Elicit Plant, leader mondial dans la gestion du stress hydrique sur grandes cultures grâce à ses solutions à base de phytostérols, vous propose dans ce guide une approche complète pour comprendre ce phénomène qu’est le stress hydrique en agriculture. La gestion efficace de ce phénomène passe par une connaissance approfondie des enjeux.

Connaître les causes du stress hydrique en agriculture et en comprendre ses causes est essentiel pour anticiper les impacts sur les rendements et la qualité des récoltes. Dans ce guide vous pourrez ainsi apprendre à lutter contre le stress hydrique en agriculture en mettant en œuvre des solutions adaptées telles que l’irrigation raisonnée, le choix de variétés résistantes ou encore l’utilisation de biosolutions. Certaines régions agricoles sont particulièrement vulnérables, et l’analyse des zones les plus touchées par le stress hydrique en agriculture permet d’ajuster les stratégies locales pour renforcer la résilience des cultures.

Les causes du stress hydrique sont diverses. Le changement climatique est souvent mis en évidence, avec lequel coexistent des facteurs humains et environnementaux.

Avec le changement climatique, la hausse des températures, déjà bien engagée au niveau mondial, devrait se poursuivre. Aussi, les phénomènes météorologiques extrêmes devraient être plus intenses et plus fréquents : vagues de chaleur, sécheresse, pluies, grêle… Côté précipitations, on devrait observer également un changement de leur répartition : des niveaux réduits au printemps et en été, au moment des phases les plus critiques pour les plantes, et une concentration accrue en automne et hiver.

La déforestation joue en faveur du stress hydrique, car les arbres, avec l’évapotranspiration, contribuent à la formation des pluies, et leur système racinaire favorise la porosité des sols et la rétention d’eau.

Aussi, les sols sont de plus en plus dégradés et s’assèchent. Idem avec la perte des zones humides, qui représentent des sources d’approvisionnement potentielles, notamment pour l’agriculture.

La population mondiale va croissant, augmentant les besoins en eau. En parallèle, les secteurs agricoles, industriels, de l’énergie… se concurrencent. Une mauvaise gestion à l’échelle territoriale et l’insuffisance des mesures politiques favorisent les déficits pour les cultures.

Pour les cultures, le stress hydrique survient quand la quantité d’eau disponible dans le sol est inférieure à leurs besoins. Qu’il soit court ou prolongé, il entraîne des conséquences non négligeables sur le rendement et la qualité.

En élevage, le stress hydrique affecte les animaux en termes de bien-être, de santé de performances, et indirectement, en impactant l’approvisionnement fourrager.

Un stress hydrique déclenche chez les plantes des mécanismes de défense. Selon le stade où le manque d’eau survient et son intensité, les impacts sont variables : mauvaise levée, perte de pieds, mauvais développement végétatif, avortement des fleurs… Globalement, cela perturbe la photosynthèse et la croissance des végétaux.

On peut alors observer :

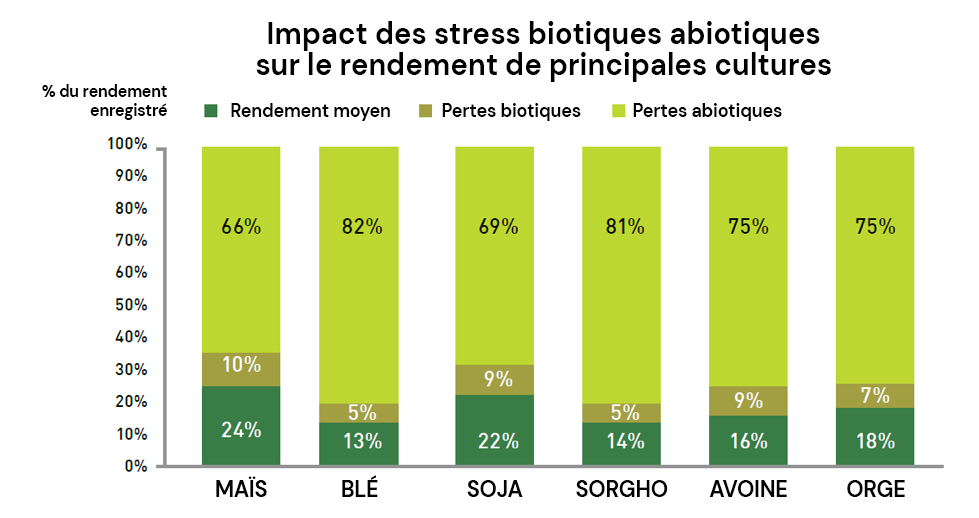

Selon le Dr Mark Trimmer, professeur en biogéochimie à l’Université de Londres, les stress abiotiques, comme le stress hydrique, ont un impact bien plus important sur le rendement que les ravageurs, les adventices ou les maladies fongiques (figure 1). En maïs, par exemple, un jour de stress équivaut à une perte de 1 q/ha. Les stress abiotiques sont ainsi responsables de 50 à 70 % des pertes de potentiel des cultures. Avec les aléas climatiques, la pression devrait aller en s’intensifiant.

Impact des stress biotiques abiotiques sur le rendement de principales cultures

Selon une étude publiée en 2021 dans la revue Environmental Research Letters sur les conséquences de la sécheresse et des vagues de chaleur, les pertes agricoles liées ont triplé sur les cinquante dernières années (entre 1961 et 2018) en Europe. La production céréalière est la plus touchée : – 9 % de rendement liés à la sécheresse et – 7,3 % liés aux vagues de chaleur.

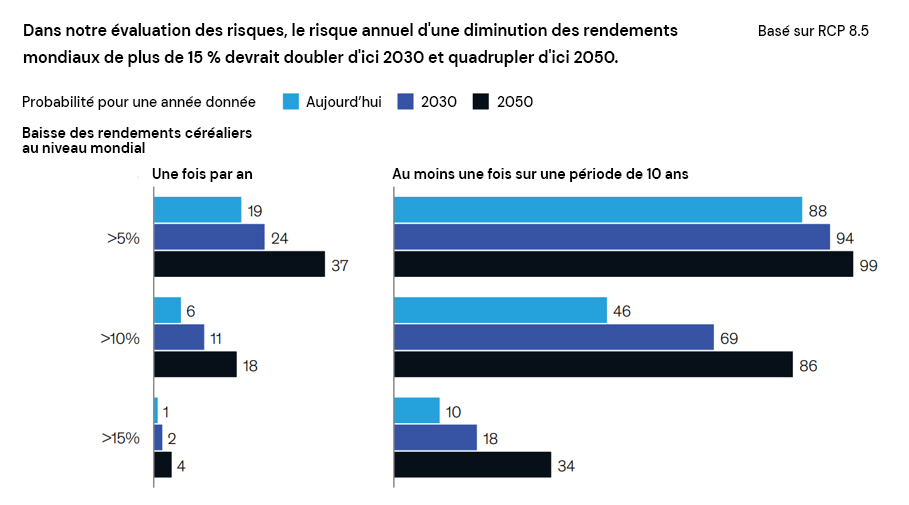

Selon les prévisions du conseil international McKinsey, les chutes de production devraient se poursuivre. La probabilité d’une baisse de rendement global d’au moins 15 % au cours d’une décennie devrait doubler en 2030 et tripler en 2050.

Probabilités d’une baisse de production agricole majeure dans les décennies à venir.

Source : Woods Hole Research Center MC KINSEY GLOBAL INSTITUTE

Le stress hydrique a également des effets sur la qualité nutritive et commerciale de la production. Ainsi, en céréales, certains critères peuvent être impactés : moindre teneur en protéines, plus faible poids spécifique, temps de chute de Hagberg dégradé, calibrage des orges de brasserie variables, selon le stade de survenue du manque d’eau.

De plus, il existe un effet dilution entre la teneur en protéines et le rendement. C’est-à-dire que, plus une variété est productive, plus la protéine est concentrée, à un même niveau de fertilisation azotée jugé optimal. Or, en 2024, cela n’a pas été le cas pour certaines situations en France. Les baisses de rendement ont été accompagnées de plus faibles teneurs en protéines.

Ces critères qualité, selon le débouché et la filière, peuvent intégrer des cahiers des charges, ce qui vient poser la question du respect possible des exigences.

Toutes les espèces ne réagissent pas de la même manière face à un stress hydrique. Dans les situations à risque, il est souvent recommandé de s’orienter vers des cultures capables de mieux résister. Le choix pour les assolements et rotations pourrait donc être de plus en plus restreint, limitant la diversité des espèces cultivées.

Une vache consomme entre 50 et 100 litres d’eau par jour, 150 litres en cas de fortes chaleurs. Les besoins en eau des petits animaux sont un peu moindres, mais restent conséquents. Par exemple, pour une chèvre, il faut entre 3 à 12 litres au quotidien. La faible disponibilité en eau, voire l’absence, va directement altérer le bien-être des animaux et leur santé, leurs performances zootechniques et donc la productivité du troupeau. En parallèle, en raison d’une plus grande sensibilité des animaux, sont à craindre des problèmes sanitaires (maladies, virus, parasites…), conduisant parfois à des pertes.

Le stress hydrique va affecter les parcelles exploitées pour l’alimentation des animaux : pâturage, affouragement, mélanges de céréales et d’oléagineux… Cela peut impacter le volume disponible et la qualité obtenue (valeur énergétique, teneurs en protéines…), mais aussi la conduite de la conservation. Par exemple, en maïs ensilage, le tassement est plus difficile pour une récolte à plus de 35 % de matière sèche.

Schématiquement, le bénéfice d’une exploitation représente la différence entre le chiffre d’affaires lié aux ventes de produits et les charges opérationnelles et de structure.

La baisse des rendements et de la productivité va ainsi entraîner des répercussions directes sur les revenus des agriculteurs du fait de :

Pour lutter contre le stress hydrique, les solutions existent mais peuvent demander des investissements supplémentaires : pour du matériel d’irrigation performant, le recours à des outils d’aide à la décision pour le pilotage, l’utilisation de solutions innovantes en végétation comme les phytostérols…

Les charges augmentent ainsi, dans l’optique de préserver au maximum le rendement.

Au vu de ses conséquences, le stress hydrique présente un risque non négligeable pour les productions végétales et animales, tant au niveau technique qu’économique. Il s’agit d’une véritable menace pour la sécurité alimentaire alors que la population continue de s’accroître. Il devient impératif de prendre des mesures pour y faire face, au travers d’actions concertées, qui s’appuient sur des stratégies, autant globales que locales, qui combinent plusieurs leviers : optimisation de l’irrigation, choix des espèces / variétés, amélioration des pratiques agricoles, politiques adaptées et subventions, développement de solutions innovantes telles que les biostimulants à base de phytostérols… Dans ce cadre, la recherche et le développement ont leur rôle à jouer, pour proposer aux agriculteurs des innovations durables et efficaces.