Vous cherchez à en savoir plus sur le stress hydrique agricole et comment préserver les rendements agricoles face aux stress abiotiques ? Alors ce guide est fait pour vous !

Sommaire :

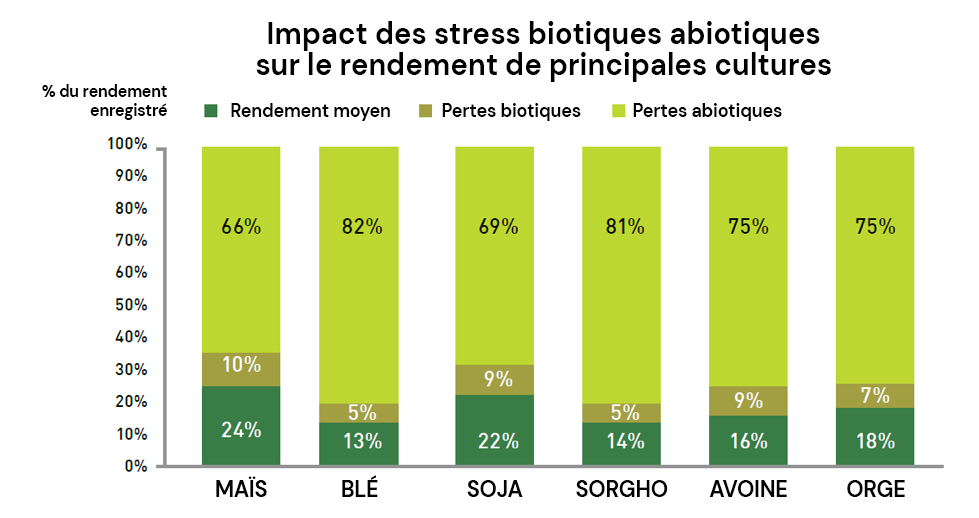

Tout au long de leur cycle, les cultures peuvent être exposées à différents stress, biotiques et abiotiques. Si les stress biotiques sont liés à des attaques de bioagresseurs (maladies, champignons, adventices…), ceux d’origine abiotique sont provoqués par des facteurs environnementaux (températures extrêmes, inondations, manque d’eau, pollution des sols, vents…). Ces derniers provoquent des dérèglements sur les plantes aux niveaux biochimique et physiologique, avec des conséquences sur la productivité des cultures. Ils sont ainsi responsables de 60 % des pertes de rendement, contre 40 % pour les stress biotiques. En matière de protection des cultures, les investissements sont pourtant traditionnellement orientés vers les produits phytosanitaires qui visent les bioagresseurs… alors qu’il est possible d’agir contre les stress abiotiques, davantage préjudiciables.

Sommaire :

Les plantes peuvent être confrontées à divers types de stress abiotiques.

Le stress hydrique survient quand les ressources en eau ne couvrent plus les besoins des cultures. Dans cette situation, liée à une vague de sécheresse et au manque d’eau, sont impactées les fonctions physiologiques et biochimiques des plantes : photosynthèse ralentie, mauvaise absorption des nutriments, turgescence affectée. La plante développe alors des mécanismes de défense : fermeture des stomates, réduction de la transpiration, hausse de la température foliaire…autant de réflexes qui impactent la photosynthèse, et donc les rendements.

Un excès d’eau – inondations, fortes pluies, ornières… – réduit la disponibilité en oxygène au niveau des racines, mettant la plante en situation de carence (hypoxie), voire d’anoxie en l’absence totale d’O2. Les conséquences ? dérèglement du fonctionnement des cellules, assimilation des éléments minéraux perturbée, ancrage mis à mal.

Des températures basses (gel) comme élevées peuvent être préjudiciables pour les plantes.

Dans le cas du gel, si les températures baissent progressivement, les cultures ont la capacité de s’adapter, de s’endurcir. C’est lorsque l’épisode de froid survient brutalement et de manière répétée que les plantes souffrent. La disponibilité en eau dans la plante diminue, avec, à la clé, une possible déshydratation générale. Au niveau des cellules végétales, des cristaux de glace se forment et les parois se rigidifient, jusqu’à leur éclatement. Résultat, les fonctions biologiques s’arrêtent, conduisant à mort de la plante.

A l’inverse, une plante peut être exposée à une température de l’air supérieure à ses conditions optimum de croissance, induisant un stress thermique. Elle se déshydrate, les tissus végétaux s’endommagent.

Le stress hydrique peut amplifier le stress thermique, et vice-versa.

Un taux de sels – sodium, chlorure… – excessif dans les sols va jouer sur la capacité de la plante à absorber l’eau et les nutriments, menant à des déséquilibres ioniques et un stress osmotique. Certaines situations favorisent cette accumulation : zones mal irriguées, intrusion d’eau salée dans les nappes phréatiques ou dans les parcelles, fertilisation inadéquate ou excessive.

Le stress oxydatif peut survenir en conséquence de la pollution atmosphérique. Les gaz rejetés dans l’atmosphère – ozone, dioxyde de soufre, oxyde d’azote – entrent dans les stomates foliaires et viennent perturber le fonctionnement interne des plantes.

Une autre cause du stress oxydatif : un excès de radiations UV, induisant une inhibition de la photosynthèse et des dégâts sur les cellules des plantes.

La lumière reste un besoin vital pour les plantes. Une insuffisance ralentira la photosynthèse.

Le vent peut provoquer des dégâts directs sur les cultures par son effet mécanique, c’est le risque de verse. Quant à son effet séchant, il peut également générer la dessication des plantes.

Les métaux tels que le cuivre, le plomb, le nickel, le cadmium, le mercure… ou métalloïdes – bore, arsenic – sont des éléments naturellement présents dans les sols. En excès, ils peuvent devenir toxiques pour les cultures. Les activités humaines sont les principales causes de rejet des métaux lourds dans l’environnement. Ils contaminent ensuite les sols et la ressource en eau.

Les plantes ont des besoins en azote, potassium, et phosphore (macro-éléments primaires) ainsi qu’en soufre, calcium et magnésium (macro-éléments secondaires). Un manque ou un excès de ces nutriments peut interrompre les processus métaboliques des plantes et leur croissance. Concernant les oligoéléments – manganèse, cuivre, bore… -, les quantités absorbées par les plantes sont infimes ; pourtant, une carence induit des conséquences non négligeables sur leur santé.

Les plantes peuvent montrer une certaine résilience face à un stress abiotique, selon leur stade, leur état général, la durée de l’épisode… Cependant, même ponctuel, ce type de stress est à l’origine de multiples dérèglements sur les plantes, avec des conséquences sur la récolte.

Face à des stress abiotiques, les plantes activent des mécanismes de défense qui impliquent des réactions physiologiques variées. Par exemple, elles produisent davantage d’hormones, comme l’acide abscissique (ABA, pour abscisic acid), qui provoque la fermeture des stomates et favorise la dormance des graines. Elles synthétisent également des phytostérols, qui contribuent à une fermeture partielle des stomates, à une augmentation du chevelu racinaire et à une meilleure gestion de l’eau.

Dans des conditions de sécheresse, la fermeture des stomates sert à éviter les pertes d’eau et améliore l’efficience de l’utilisation de l’eau (WUE : Water Use Efficiency).

Aussi, en situation de stress, la plante se focalise sur sa survie, au détriment de ses fonctions de reproduction. Résultat, la floraison est altérée, le nombre de grains produits (avortement) et leur qualité se dégradent.

Au niveau des racines, les échanges avec le sol peuvent être perturbés, pour l’absorption de l’eau et des minéraux. C’est le cas par exemple lors d’un excès de températures ou de sel qui provoque un stress osmotique chez les plantes. Il peut également y avoir une modification de l’architecture du système racinaire.

Un stress abiotique peut provoquer la formation et l’accumulation de composés toxiques dans les cellules : les espèces réactives de l’oxygène (ERO). Utiles en faibles quantités, elles s’avèrent préjudiciables en cas d’excès : dénaturation des protéines, impacts sur les lipides et l’ADN de la plante.

La qualité des récoltes est également en jeu. En céréales à paille, par exemple, des conditions échaudantes en fin de cycle entraînent des conséquences sur trois critères de la qualité : le poids spécifique, la germination sur pied et le temps de chute de Hagberg.

Tous ces effets, physiologiques et biochimiques, perturbent la croissance et le développement des plantes au détriment des composantes de rendements et de la productivité finale.

Selon le Dr Mark Trimmer, président et co-fondateur de DunhamTrimmer, les stress abiotiques sont impliqués dans la majorité des pertes de rendement, bien plus que les stress biotiques (figure 1). En maïs, par exemple, un jour de stress engendre une perte de 1 q/ha.

Figure 1 : Impact des stress biotiques abiotiques sur le rendement de principales cultures

Au vu des impacts économiques, il est indispensable aujourd’hui de connaitre les bonnes pratiques et moyens de lutter contre les différents stress en agriculture. Investir dans la gestion des stress abiotiques et d’agir de façon anticipée, à l’instar des stratégies déjà existantes pour contrôler les stress biotiques.

Les biostimulants ont vocation à favoriser la vigueur et le développement de la plante, améliorant ainsi leur résistance face à un stress abiotique. L’offre est aujourd’hui très variée, avec cinq principaux types de biostimulants, dont les extraits végétaux.

Parmi ceux-là, existent ceux à base de phytostérols, qui ont la capacité de modifier le comportement des plantes. Leur principe actif agit comme un signal qui déclenche, chez les plantes, des mécanismes de défense physiologiques face aux stress environnementaux, notamment la croissance racinaire et la régulation de l’évapotranspiration.

Il est aujourd’hui important d’avoir une approche intégrée de la lutte contre les stress abiotiques, en combinant si possible plusieurs leviers techniques. Cela passe par l’adoption plus large dans les exploitations de bonnes pratiques culturales, en y associant de nouvelles technologies. L’effort de recherche doit se poursuivre dans ce sens, afin de proposer aux agriculteurs des solutions innovantes adaptées aux conditions environnementales en constante évolution.