Optimiser la surface foliaire

Une augmentation de la surface foliaire va de pair avec celle de la photosynthèse (et donc la production de biomasse), mais aussi celle de la transpiration. En cas de risque de stress hydrique, l’enjeu est d’obtenir une surface foliaire suffisante pour une photosynthèse optimale sans excès de transpiration. Pour y répondre, les stratégies peuvent s’appuyer sur la sélection génétique afin de proposer des variétés avec une surface foliaire équilibrée, mais aussi en jouant sur l’écartement inter-rangs, pour éviter la concurrence vis-à-vis de la lumière.

Aller plus loin en se basant sur l’indice de surface foliaire

L’indice de surface foliaire (LAI : Leaf Area Index) représente la surface projetée de feuilles du peuplement par unité de surface au sol (Watson, 1947), traduisant la couverture de feuilles en m² par m² de sol. Un LAI élevé favorise l’interception de pluies et la photosynthèse. Une forêt tropicale dense peut afficher un LAI allant jusqu’à 9. Pour les espèces cultivées comme le maïs par exemple, le LAI varie de 0 à 6 selon le stade. Il s’agit donc de bien gérer l’occupation des couverts, aussi bien à l’horizontal qu’à la verticale.

Favoriser la dynamique racinaire, et davantage de profondeur

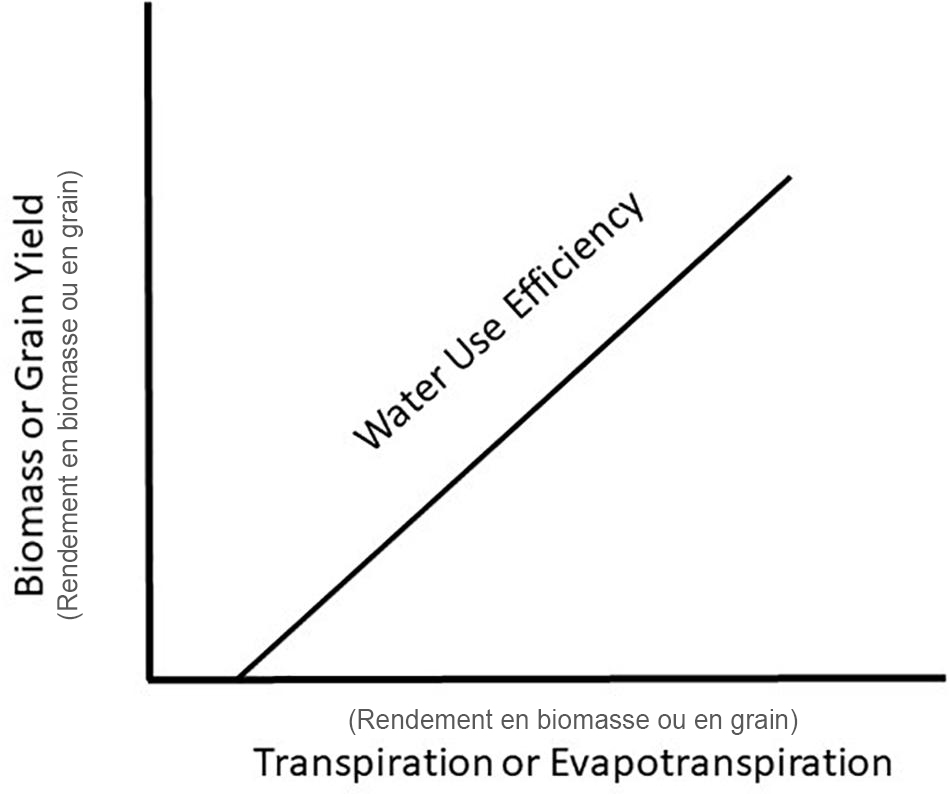

Renforcer le chevelu racinaire, qui passe notamment par le recours à des biostimulants, optimise l’absorption de l’eau dans un sol. Avec des racines plus profondes, les plantes accèdent à la ressource dans les couches inférieures du sol, augmentant la réserve utile disponible. Résultat, en cas de sécheresse, la WUE est meilleure. Autres leviers possibles : une gestion optimale des sols, pour assurer une bonne porosité et la qualité d’enracinement ; et le positionnement des tours d’irrigation, à la faveur du confort hydrique des plantes.

Améliorer les pratiques d’irrigation

Les pertes d’eau, liées à son stockage et son transport vers les parcelles, atteindraient plus de 40 % du volume global mobilisé pour l’irrigation des cultures à l’échelle mondiale. Afin d’améliorer les systèmes d’irrigation, il est nécessaire de recourir à des techniques efficaces, comme l’apport d’eau localisé : le goutte-à-goutte enterré, par exemple, mène l’eau directement vers la zone racinaire, réduisant ainsi les risques de pertes.

Le pilotage de l’irrigation est également incontournable pour positionner les tours d’eau, à la juste dose. L’utilisation d’outils d’aide à la décision permet de calculer au plus près les besoins en eau des cultures, afin d’éviter l’excès d’arrosage.

Comprendre la structure du sol et gérer l’humidité

Dans un sol, la réserve utile (RU) représente l’eau disponible pour les plantes. Elle se compose de la réserve facilement utilisable (RFU) et de la réserve de survie (RS). La RU varie selon le type de sol et peut être évaluée au travers du bilan hydrique. Le suivi de l’humidité du sol est essentiel pour optimiser le pilotage de l’irrigation.

En parallèle, il est nécessaire de veiller à minimiser la dégradation des terres. Dans les approches d’agriculture de conservation ou régénérative, le sol est au centre des préoccupations. TCS, non-labour, couverts végétaux, apports de matières organiques… ces techniques vont jouer sur la biodiversité, l’activité biologique, la porosité du sol, le préservant, voire l’améliorant… en faveur d’une meilleure utilisation de l’eau.