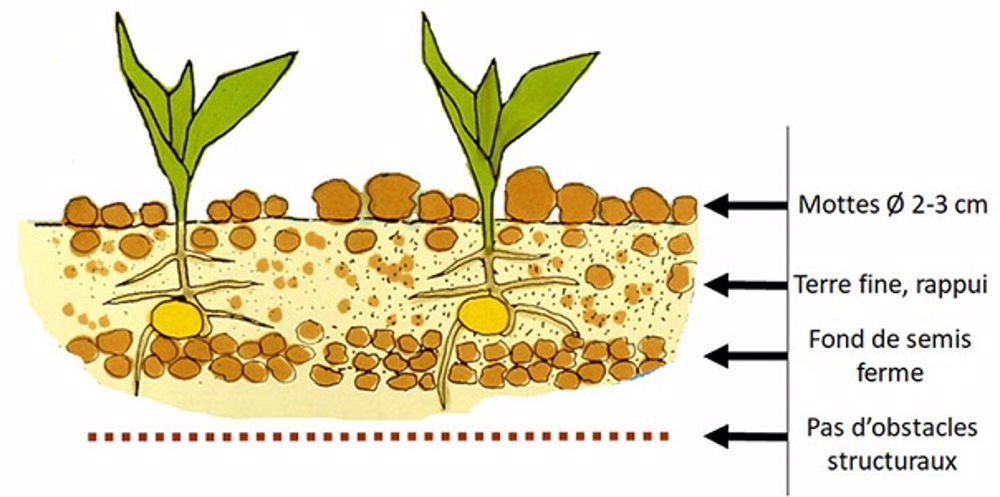

Le but de l’implantation des semences de maïs, c’est d’obtenir une levée rapide et homogène des plantes. Pour ce faire, il faut semer, au printemps, dans une terre réchauffée, dans un sol préparé par un travail du sol soigné. Le profil idéal ? Un sol humide, à une température supérieure à 10°, composé de petites mottes en surface. La terre doit être fine et rappuyée au contact de la graine, et le fond de semis ferme, mais aéré pour que le système racinaire puisse se développer sur tout l’horizon. Le travail en conditions bien ressuyées permet d’éviter tassement et lissage, préjudiciables à un bon enracinement de la culture.

Conseil agricole - Transition agroécologique

Bichonner son maïs, dès le semis, pour préserver l’environnement et sa marge

Le top départ des semis de maïs est donné : une étape cruciale dans l’itinéraire de culture. De sa réussite dépendront la qualité et l’homogénéité de la levée. Une assurance aussi pour faciliter la gestion du désherbage des adventices et des ravageurs. Le tout, en misant sur des pratiques agroécologiques pour concilier économie et écologie et, ainsi, préserver le rendement, les marges et l’environnement.

Pour limiter le recours aux produits phytosanitaires en agriculture, l’un des axes portés par l’agroécologie, l’enjeu est d’assurer une levée homogène des plantes, marqueur d’un bon développement de chaque graine dans le sol. Cette stratégie, en plus de nécessiter le bon état et le réglage du semoir, implique une vitesse de semis modérée – autour de 7 à 8 km/h avec un semoir conventionnel – pour un développement rapide, en plus d’homogène, des cultures. L’objectif, pour les agriculteurs, est d’atteindre assez vite le stade 10 feuilles et, ainsi, dépasser le seuil de sensibilité des plantes aux ravageurs, à commencer par les taupins. La densité, le nombre de graines par hectare, doit tenir compte de l’indice de précocité des variétés de maïs, de la présence d’un système d’irrigation (densité plus faible pour les cultures pluviales) et de la date de l’implantation. Quant à la profondeur du semis, l’institut technique Arvalis conseille de viser entre 4 et 5 cm pour limiter les dégâts de gel, d’oiseaux et de dessèchement du sol.

Vigueur, engrais starter, microgranulés insecticides… faites le bon choix pour vos cultures

Un semis de qualité en phase avec des pratiques agroécologiques passe également par la sélection de variétés vigoureuses et adaptées aux tendances climatiques de la région et, si besoin, par l’application d’un engrais starter. Certaines variétés seront, en effet, plus sensibles que d’autres, notamment face à une faible disponibilité en eau. L’élément phosphore, quand il est localisé à proximité des plantes, apporte un supplément de vigueur au départ aux cultures de maïs et un gain de précocité pour atteindre plus vite les stades floraison et récolte. Deux types de produits peuvent être utilisés : les engrais 18-46 et les micro-granulés. L’épandage de la fertilisation starter peut être associé à l’apport de produits insecticides en micro-granulés, dans les situations de forte infestation de ravageurs. Quant au désherbage, ne pas hésiter à opter pour une stratégie mixte contre les adventices. Par exemple, un premier passage chimique en prélevée ou post très précoce peut être suivi d’un ou de plusieurs passages d’outil mécanique, herse étrille ou houe rotative, à partir du stade 2 feuilles des cultures. Là encore, tout l’enjeu vise à limiter le recours aux produits phytosanitaires de synthèse tout en préservant la production et les marges des agriculteurs grâce à la sélection de techniques efficaces contre les adventices.

Date de semis : choisir la bonne fenêtre météo

Le manque d’eau au printemps peut, certaines années, compliquer l’implantation des cultures de maïs. Miser sur l’agroécologie, c’est optimiser et préserver les ressources naturelles, notamment hydriques. Voilà pourquoi les maïsiculteurs auscultent les données météo agricoles pour repérer le créneau idéal pour semer : car c’est au cours du premier mois que le maïs développe ses racines et ses feuilles, et de cette croissance dépend le développement global de la plante, et donc son niveau de production, le potentiel de rendement en somme.

Cette année, si les conditions d’implantation seront bonnes, voire très bonnes, en France, à la faveur des dernières pluies de mars, la recharge des nappes phréatiques et des ressources en eau superficielles a été impactée par la sécheresse hivernale.

Si, au moment du semis, les besoins en eau du maïs sont faibles, ils varient en fonction du stade de la plante et conditionnent son bon développement. Du stade 8 feuilles au stade mi-montaison, les besoins en eau augmentent rapidement et atteignent leur maximum au stade limite d’avortement des grains. Ces besoins diminuent ensuite, mais restent élevés jusqu’au stade 50-45 % d’humidité du grain. Enfin, au-delà, les besoins s’amoindrissent rapidement tandis que la période pré et post floraison est un stade particulièrement sensible au manque d’eau. L’enjeu stratégique de la gestion de l’eau pour la culture de maïs est donc de garantir une alimentation satisfaisante de la culture entre la floraison et le seuil limite d’avortement des grains.

Dans le contexte de ressources en eau des sols potentiellement limitantes à la suite d’un hiver sec, il peut être judicieux de sécuriser les investissements, particulièrement importants cette année, réalisés lors des semis en anticipant les aléas climatiques impactant la récolte. En complément des techniques classiques, des innovations ont fait leurs preuves en France, à l’image du BEST-a d’Elicit Plant, une biosolution à base de phytostérols qui aide le maïs à réduire sa consommation d’eau de 10 à 20 %. L’augmentation moyenne des rendements constatée sur plus de 100 essais entre 2019 et 2022 est de 5,7 q/ha.

Découvrez comment sécuriser votre rendement grâce à BEST-a maïs :

BEST-a maïs : Comment sécuriser votre rendement ?

GARE AUX FAUSSES ÉCONOMIES !

La semence est le premier poste de charges opérationnelles de la culture de maïs en France. Mais en cas de réduction des densités de semis recommandées, des essais menés par l’institut technique Arvalis révèlent que la perte de rendement est, en moyenne, supérieure à l’économie réalisée. Avant de réduire, faites le calcul !